上海市奉贤高级中学

——总体规划及建筑设计

王浩 赵新宇 雷菁 陈红

摘要/上海市奉贤高级中学是一所寄宿制重点高级中学,工程设计方案为公开招标,我院中标后实施,至建成使用一年后被评为上海市05年度优秀建筑设计工程二等奖。本工程总体布置以场景作为设计要素,结合原有河道水系合理划分功能区;单体设计注重功能与形式的统一、传统与现代的结合,营造出具有自身特色、富有现代气质的学校。

关键词/场景、场地特征的发掘、原有水系、功能分区、S型布局

上海市奉贤高级中学位于上海市奉贤区南奉公路与金海公路的交叉处,基地周边规划建造居住建筑。基地面积19.98万平方米,总建筑面积62000平方米,按照48班设计,可容纳师生2600人。

本工程方案设计过程中,我们集思广益,在总体规划上就做了十余种构思。我们认为,必须认真发掘场地的特征和本质,充分考虑可作为设计要素的场景,而不能由于只注重功能或造型而制造出与所处环境完全没有关系的建筑,这一设计理念始终贯穿于我们的整个设计工作中。

总体

攫取水流的性格特点,总平面构图以S形贯穿于整个校园,组织校园建筑群。首先以体育馆为圆心、隔河展开半个S形布局的教学区,其后以食堂为圆心展开另半个S形布局的生活区;这样,以位于S形中心的图书科技楼为转折点,通过两段圆弧上的建筑群的延续,组成了整个校园S形布局,使总体构图既活泼、又有序,既与自然环境有机结合、又不失理性。

原有河道水系是本项目的一大特点,设计结合原有河道使其自然划分成三大功能区:河流西侧区域近金海公路作为体育运动区,基地东北区为生活区,基地东南区域为教学区。

体育区的布置靠近金海公路,作为城市空间与校园空间的过渡带,一方面可隔离金海公路对校园的噪声和空气污染,另一方面也为体育场馆对外开放提供便捷,可直接从金海公路次要入口进出而不影响到校园内部。体育区包括400米标准运动场、篮球场、排球场以及一幢体育馆。

生活区北靠浦东运河,西侧由于体育区的阻隔而远离城市干道,从而为生活区创造安静优美的生活环境提供了条件;同时,生活区以食堂及其前面的广场为中心展开空间布局,南面与教学区隔水相望,西面与体育区联系方便。生活区设置四幢学生宿舍楼、一幢教师宿舍楼和一幢教师和学生共用的食堂。

教学区靠近设在校园南侧南奉公路上的主要入口,与南奉公路有绿化带相隔;行政办公楼设在南奉公路与教学楼之间,使教学楼与南奉公路之间的距离达到80米,为学生提供安静的学习环境。同时,行政办公楼设在主入口附近,方便了行政办公人员的对外联系。

上述三个主要区域彼此之间联系便捷而又相对独立。教学区、生活区和体育区相互靠近布置,使三个功能区呈现最合理的三角形布置、到达各功能区的步行路线缩到最短,同时又不会相互干扰。图书科技楼位于教学区与生活区两个区域的转折点上,在方便这两个方向的人流到达的同时,在空间上以南北两个立面分别控制着这两个区域,突显了其在校园空间中的主导地位。食堂位于教学区与生活区之间,其使用功能得到最大限度的发挥,既可方便分别来自于教学区和生活区的两个方向人流的到达,而又不使其配套设施造成对校园环境的污染和景观上的阻隔。

从校园南侧主入口开始,一条隐含的贯穿南北的主轴线向校内逐渐延伸,串联了校园三大功能区。高耸的校前区“门”楼、开阔的中心湖——只可感受、不可到达的虚无空间、处于S形中点的图书科技楼——对景与统治者,这构成了主轴线前区的空间序列。位于中心湖东侧、沿着半S形徐徐展开的、由行政楼、实验楼、教学楼组成的教学区建筑群,越过中心湖与其西侧的体育馆遥相呼应,形成巨大的空间张力;这缓缓延伸、同时又包含强烈的几何节奏感的半段S形圆弧,在绕过校园主轴线后,同样回归到主轴线上,在位于S形中点的图书科技楼告一段落。教学区的这一切在中心湖内得以汇聚:图书科技楼和教学楼群在湖内的倒影为校园增添优美景色的同时,增强了建筑的向心感;宽阔的湖面设计成亲水性,在为师生提供交流、休息的场所的同时,自然的聚敛了人气。在绕过图书科技楼后,则是围绕食堂及其广场、由宿舍楼组成的另一段半S形生活区建筑群。

校园内水系纵横交错,水系两侧均设有小广场、亭廊以及石块砌筑的休憩点,可供学生晨读、午休、交流。为连接各功能区的联系,结合人流特点,沿河道架设的方向各异的小桥成了校园的一个亮点。

交通

在学校交通设计过程中,我们考虑到外来车辆通过校区外环车道联系南奉公路主入口和金海公路次入口,进入学校后主要停在校前区,不进入校园内部教学区;后勤车辆通过金海公路次入口进入,可方便到达食堂等后勤保障区。

学生步行人流一部分通过校园景观主轴线进入教学区和广场空间;一部分可由校前区经河道旁的另一条曲线形的林荫步道到达体育区、生活区,形成了一条滨水生态廊道,并切实提供自然物种的栖息和学生学习活动空间。

建筑单体

教学楼、实验楼

教学楼、实验楼均根据上海的气候条件设计成南面开敞式走廊、北面教室或实验室的布置方式,这种做法能够保证教室、实验室采光充足均匀、通风良好可调,避免阳光直射教室、减小了教室的热辐射,达到改善局部热工环境的目的;同时,宽阔的走廊可供学生课间休息和交流。实验室以每层为一个学科单元,分别布置准备室,以满足教学使用的要求。

教师办公室以大空间办公的方式均匀布置于教学楼西端,贴近了教师与学生的距离,方便学生与老师的沟通联系和老师对学生的管理。同时以连廊将教师办公室与教室部分相对分隔,增加了教师办公室的相对独立性。教师办公室面向学校中心湖及湖边早操场地的布置,具有良好的景观,也可方便教师了解学生的活动情况。

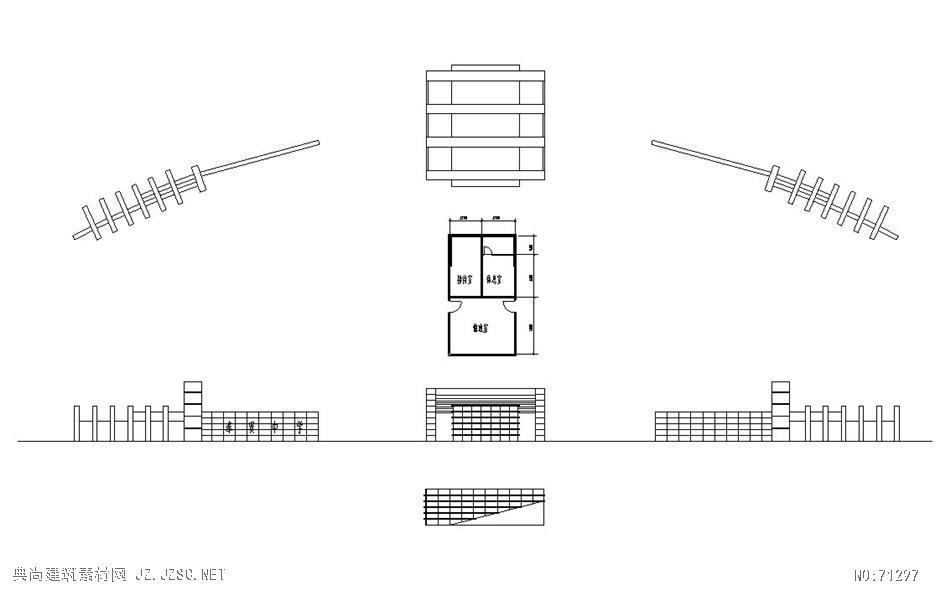

图书科技楼

图书科技楼的南面是教学区、北面是生活区,处于S形构图的中点、一个空间转承的位置,很自然地成为学校的视觉焦点和主次入口的对景。因此,在设计时我们尽量将其高度拔高,成为统领全局的至高点。

对于南北两面的教学区和生活区来说,图书科技楼都是正面和主要视线焦点,所以在立面的处理上我们赋予它以两面性,即在强调南立面为主要立面的情况下保证它有两个主要立面。在一方一曲、一刚一柔的两个外形统一、性格互补的体量的夹衬下,中部设置了中庭共享空间,作为教学区、生活区两大空间的枢纽。位于四层、五层南侧的次共享空间在提供绿色和交流空间的同时,也将明媚的阳光带到室内。

平面设计上将图书馆设置在一层、二层等较低的层面上,方便学生使用;将计算机中心、语音教室、科技活动室等设在其上部层面,使本楼成为实际意义上的校园图书文化科技中心。

食堂

在上海食堂设计应主要考虑人流集散和通风等因素。我们在主要入口处设计了半室外空间及半室外楼梯,既作为交通集散的空间场所,同时也增强了食堂与生活广场之间的空间过渡。餐厅与厨房为南北向并列布置,使其均有良好的采光和自然通风,并不互相干扰。为解决餐厅的大进深带来的采光通风问题,在二层餐厅设置了顶部采光、通风天窗。

宿舍

学生宿舍的设计为北面封闭单廊、南面寝室的布置方式,每间宿舍均设置独立卫生间及热水淋浴。热水由设置于单廊内的燃气热水器小间内的热水器提供,同时保证每间宿舍一个热水器。这样使用气安全、废气排放、煤气计费、热量损耗等使用及管理问题得到有效解决,同时与立面效果达到完美统一。

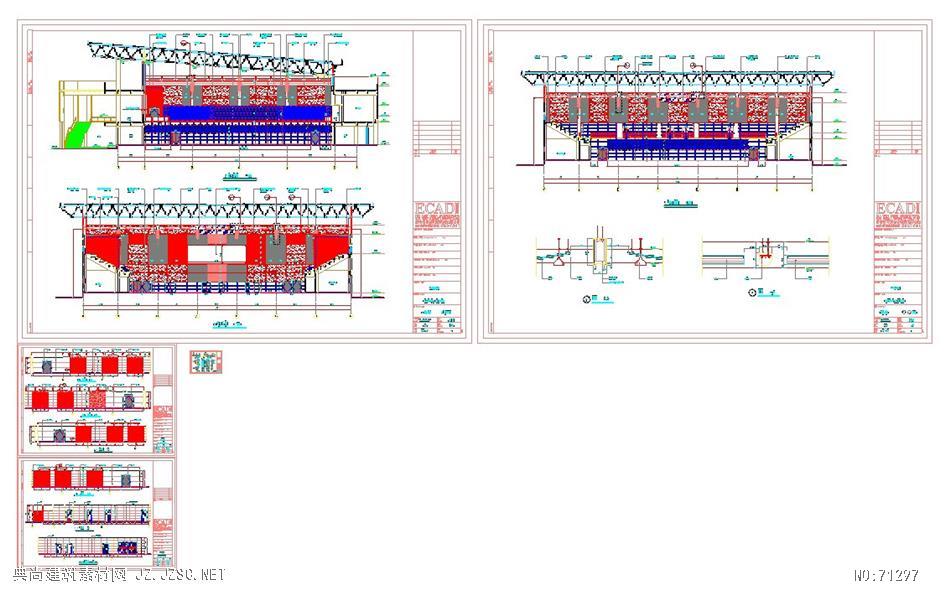

体育馆

体育馆设计主要考虑能够做到对校外、校内都能开放的体育活动场所,因此平面设计上对内设置学生入口,沿金海公路一侧则设置了一个半室外的空间广场作为对外开放时的观众入口,体育馆两侧设置了运动员和裁判员入口。体育馆室内设置一片能够满足正式比赛的篮球场地,球场周围设置活动看台;平时训练使用时可将活动看台收进以扩大使用面积,为两片练习篮球场地。

报告厅

报告厅位于学校主入口广场的西侧,报告厅主入口朝向学校主入口广场,可以对校外开放使用,同时方便了学校开家长会;校内师生可以从校内的侧面入口进出。报告厅与位于主入口广场东侧的行政办公楼通过高大的门廊形成了既对称安静又耸高的学校礼仪入口。

用建筑形式及建筑材料诠释新一代的中学建筑,特别要考虑到经济性,因此最好仅在重要的部位加以重点处理,比如本学校的主入口门廊、图书科技楼、体育馆等重要节点建筑采用了一些钢构架、铝板饰面以及少量玻璃幕墙;在其他建筑的大面积的铺开上则均为比较廉价的面砖和涂料饰面。

在色彩的处理上,教学区以大面积的白色涂料与较小面积的砖红色面砖进行对比,使整个教学区显得活泼、轻快;生活区则相反,即以大面积的砖红色与较小面积的白色进行对比,使整个生活区以暖色为主,呈现温馨、亲切的氛围。从总体上看,学校各区域都相当的统一,具有现代感;从各个区域上看,也各自有其相对的独立感觉。

从建成使用至今一年多时间的反馈来看,整个学校的使用功能、建筑造型以及校园景观等各个方面都能很好的符合中学建筑的要求。

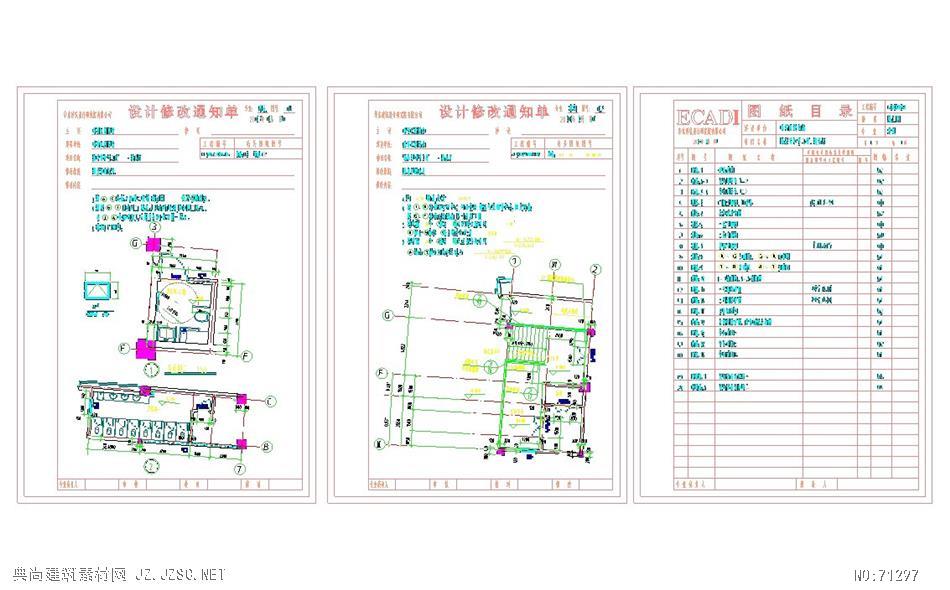

设计人员名单

方案指导:张俊杰

方案设计:赵新宇 雷菁

工程负责人:王浩 陈红

建筑专业:王浩 陈红 赵新宇 雷菁 宋旭东 张弘

结构专业:韦璞 张燮源

给排水专业:王珏

暖通专业:周静瑜

电气专业:许明印

弱电专业:张磊 王荣华

作者

王浩 华东建筑设计研究院有限公司新特思建筑设计咨询有限公司 技术总监

赵新宇 华东建筑设计研究院有限公司 建筑师

雷菁 华东建筑设计研究院有限公司 建筑师

陈红 华东建筑设计研究院有限公司 高级建筑师

摄影

刘其华

4