仙林大学城中心区整体规划设计的基本理论与原则

(总体导则)

1、 城市设计的基本理念

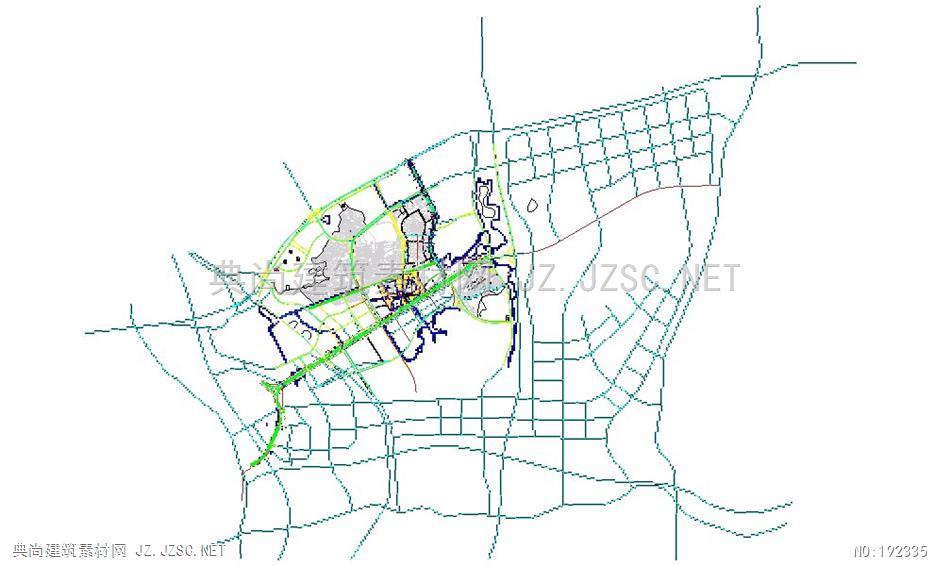

仙林大学城区被建设成为南京市的一个重要的教育中心,而大学城的中心区将成为本区域内的一个充满活力、朝气、富有特征的地方,这一地块的设计充分利用其邻近周边大学的地理优势,以一系列的区域级开放空间和绿色通道学院,形成一个方便出行、步行优先,并且是有场所感和特征的街区。中心区内将提供商业服务、文化娱乐、商务办公、酒店、展示交流空间等公共设施。这里将形成以商业服务功能为主体的多功能绿化街区,并以此成为仙林大学城有机的组成部分。

该地段的整体设计理念乃是城市规划的基本原则的进一步深化,其中包括下列诸要点:

1.仙林大学城中心地块内建立三个湖泊以体现场所感和特征,开放空间体系被融入这一概念,形成以城市开放空间为主要特征的城市街区。

2.中心区以三个开放的湖泊作为主要的空间要素,串联地块内的外部开放空间系统,以主要的景观绿轴加深彼此间的联系,并通过空间的相互渗透整合与周边大学城和住宅区的空间景观互动。

3.建筑群沿三个湖面周边展开,沿湖的景观绿带及串联三个湖泊的城市空间绿轴成为该地段确立整体特色的结构性城市元素,由此拓展而形成一个把公园、湖泊及所有开发计划的组成部分连接起来的中心商务区。

4.中心区三个湖泊周边的绿带及其外侧建筑群构成支持中心区功能的商业服务、文化娱乐、商务办公的三个街区,通过连续的开放空间和绿轴使中心区内部与湖面绿地间的行人活动相互渗透,使该地段在白天和夜间均能保持勃勃的生机。

5.大学城中心区的城市结构系统是由三个湖泊为主体形成的开放空间为骨架,限定了彼性的整体格局,在中心地块的结构系统中起关键的制约作用,其形态一旦确定,即没受发展变化的影响,整体的空间结构能够得到维护和延续,而其中的单体建筑作为城市空间结构中的次要因素,可以被赋予最大的发挥空间,能够不断变化且富有个性,以化整为零的街区地块,容积率、覆盖率等设计手段和技术指标,来控制建筑单体的位置和高度,而不是限定其形式和风格。

6.中心区东西两侧的住宅区,充分利用邻近湖泊和开放空间的优势,加强与中心区内部景观开放空间的渗透,住宅内设计多层及小型塔式公寓等多种房屋类型,之间有各种花园和开放空间设施,并为大学中心城的开发创造有趣的天际轮廓线。

7.通过明确的辅助性街道和各建筑中服务性功能区域(如内院等)的设计,确保主要街道和开放空间的景观要求。

8.停车场尽量设在地下,并寻求相互间的连通和共享,在满足规范的前提下,以便能尽力减少占据地面资源的车库出入口及坡道。在辅助性街道的入口位置设置必要的地面临时停车场地,自行车场地也将统一规划。

9.确立建筑组群的概念,使该地段在确保整体的形体略有起伏概念的基础上,形成各自的建筑风格,创造出独特的低密度的中心区格局。

10.该地区各建筑所采用的外墙材料宜以石材、金属墙板、玻璃幕墙为主。建筑风格应简洁、明快,符合青年人充满活力和朝气的特点。

11.为确保该地区各地块建筑与环境,建筑与建筑之间的协调关系,谋求整体利益与个体的兼顾,有必要确定各地块建筑设计的导则并以此人秋管理、开发、设计等工作的共同基础。导则的解释权归南京市规划局。

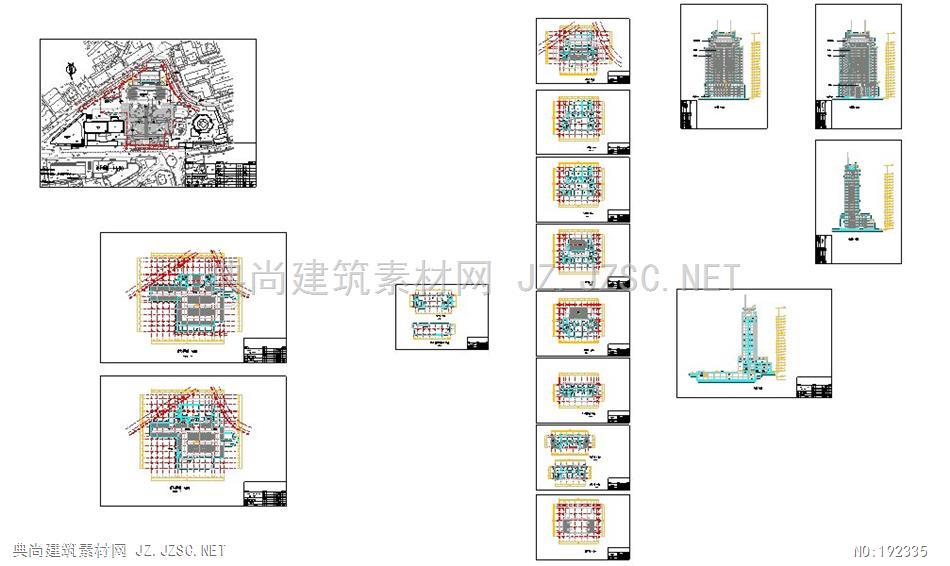

2、 地块划分计划

三、规划设计的基本元素

1. 街道路网和开发地块

中心区的街道路网采用不规则的格网式加鱼骨式的支状形态模式,各主要街道确定层次不等的线性绿化体系,与中心区内部开放空间相互联系形成绿树环绕的街区环境。

大学城中心地块共分为A—D四个区域,每个区域内各开发地块用地面积最大为1.5公顷,最小为0.3公顷,这些地块上的建筑形态力求简洁明快且富有个性,建筑应沿街道立面控制线设计和建设,以形成该地段整体特征,不允许沿街参差不齐的突出和后退,通过控制开发地块内建筑的覆盖率和容积率,使城市在竖向发展的同时,保证城市的整体空间在水平方向上尺度较小。

2. 三个湖泊

三个湖泊及其周边绿地形成的环湖公园组成的开放空间系统是大学城中心区内主要的空间要素,利用这种独特的布局,一条主要的空间景观轴通过对景与转换将三个不同功能主题的开放空间串联起来,同时也使地块内的建筑和道路有机的联系起来,建筑沿湖展开,三个湖泊在空间上相互渗透,同时也加强了三个湖泊与周边大学及住宅区的空间联系,本身交汇于大学北面,在广场的中心部位设置一座体现公共地带品质重要性的信息媒体建筑,从而使大学广场成为中心区内最具动态和汇集的部分,也是该地块内最具吸引力的场所,高品质的人行路网和富有变化的公共空间使在中心区的步行成为愉悦的体验。

3. 建筑形态

中心地块内的主要建筑呈“梳”状或“鱼脊”状面向三个湖泊组合构成半开放的围合空间,各自均能有开阔的视野。为确保沿湖亲切宜人的尺度,面向湖面的建筑在高度上逐渐后退。通过沿湖绿带地面的沉降、阶梯、平台、外廊及共享空间等不同类型的空间穿插,丰富了空间形态,深化了空间的特征和场所感,对外部开放空间着力营造使中心区内的建筑内部空间与城市外部空间和谐,自然地联系起来,完成了从城市空间到建筑内部空间的完整的空间序列。

4. 主街与辅街

中心区的主要道路包括周边的学子路、仙林大道、仙霞路、景苑路地块内的博景大道、水杉道以及两条和博学大道相垂直的规划道路,A区的商业及文化娱乐绿街这包括将中心地块划分为四个街区的服务出入口位于两侧规划道路和东侧博学大道上;B区艺术展览的服务入口位于西侧的规划道路上,东侧交通综合体的入口位于博学大道上;C区商务办公和酒店等服务入口分别位于周边四条主要道路上;D区行政办公的入口位于水杉道上,主街上不应设置内部服务性界面。辅街指主体建筑的背面侧面或内部街道,这里是出入停车场和货物装卸及内部职工出入的界面,辅街的设置在绿地建筑内部功能带的条件下,避免了对主要街道景观的消极影响。

5. 确立连续的街墙控制线

为了强调街道空间对于城市生活的重要性,形成优秀的街道品质,对建筑沿街立面的连续性进行控制是十分重要的,主要街道上的建筑不允许随意地突出或后退,而应沿街墙控制线形成平面主轮廓。

6. 城市竖向与建筑群组关系

· 5~15m以上的低层区

A区东侧和南侧的商业娱乐建筑,沿湖多为2层,临街三层,B区两侧的文化和展览建筑多为二~三层,C区东西两侧的酒店采用2~3层的松散退层布置,这种高度布局减轻临湖建筑体量上的压迫感,加强三个湖泊在视觉上的联系,同时也考虑到中心地块东西两侧住宅区的景观要求。

· 15~24m的多层区

A区西侧影视文化建筑和C区南侧的科技产业园建筑采用4~5层的多层建筑,为减轻大体量对湖的压迫感,临湖一侧设置2层左右的中庭或过渡灰空间来衔接环湖的开放空间。

· 24~50m的中高层区

这一高度的建筑群组设置在C区北部、B区东侧、B区西侧行政管理中心,以饱满的体块表现建筑的性格,这一高层组群主要集中在博景大道的南北端头,形成了中心区对外联系的区位标志。

(1) 城市竖向分布

从仙林大学城的整体的城市空间出发,建筑在高度和体量上应与高密度的市中心区有所区别,考虑到大学城四周连续的山体和中心区内的三个湖泊,建筑群体的尺度应得到严格的控制,体量不宜过大,高度不宜过高,特别是三个湖泊周围的建筑高度应向水面逐渐降低,防止建筑对眺望水景视线的遮挡。

(2) 建筑的组群布局

建筑的布局应保持和延续建筑低平、空间舒展、平面有序的特色,高层建筑在中心地块的分布应有利于突出重点部位,形成城市中心区对外的区位标志,同时要处理好与周边多层建筑及广场的关系。丰富建筑的造型,使其成为重点的对景点和城市的地标,能够提供良好的视觉导向。

(3) 视觉走廊和眺望系统

保持三个湖泊之间以及和周边山体的视觉联系,避免建筑物对视线的遮挡,通过一系列的视觉走廊加强三个湖泊与周边建筑联系。

(4) 该中心地块建筑高度布局按三类分区控制。